類似会社比準方式とは

「類似業種比準方式」とは、未上場会社の株価を算定する方式のひとつです。

未上場会社の株価算定方式は、類似会社比準方式以外にも存在しますが、想定発行価格を決定する際、最もウェイトが高くなる方式になります。

類似業種比準方式の特徴

- 多方面に事業展開している企業は、採用しにくい

- 直前期以降に株価を算定する場合、類似業種もしくは類似会社の業績や株価を無視出来ないと判断する会社が多いという理由により、採用しているケースが多い

類似会社比準方式以外の株価算定方式として、主に次のような算定方式があります。

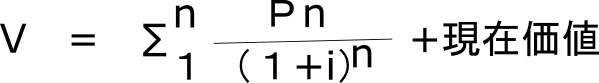

類似会社比準方式の計算式

この算定プロセスは、以下のとおりです。

- ステップ1:事業内容が類似する業種(以下では、「類似業種」といいます)を選定する。

- ステップ2:類似業種の「株価」「配当」「利益」「純資産」を調査する

- ステップ3:次の計算で算出する「A×(Ⓑ/B+Ⓒ/C+Ⓓ/D)/3×L」で算出する。

上記算式中の「A」「B」「C」「D」「Ⓑ」「Ⓒ」および「Ⓓ」は、それぞれ次による。

「A」=類似業種の株価

「Ⓑ」=評価会社の1株当たりの配当金額

「Ⓒ」=評価会社の1株当たりの利益金額

「Ⓓ」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額

「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

「L」は、大会社:「0.7」 中会社:「0.6」 小会社:「0.5」とする。

「A」=類似業種の株価

「Ⓑ」=評価会社の1株当たりの配当金額

「Ⓒ」=評価会社の1株当たりの利益金額

「Ⓓ」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額

「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)

「L」は、大会社:「0.7」 中会社:「0.6」 小会社:「0.5」とする。

(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、Ⓑ、Ⓒ及びⒹの金額は、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算する。

類似会社比準方式の事例

IPOを達成した会社は、上場申請書類のⅠの部、金融商品取引法で提出義務がある有価証券届出書や目論見書において、株式売買や発行を行った際の株価算定根拠を記載することになります。その一例を次の表で紹介します。

表 IPO前に類似会社比準方式を採用した会社の事例

| 株価算定根拠(2種類以上存在する場合は、折衷方式です) | 社名 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 類似会社 | DCF | 収益還元 | 純資産 | 配当還元 | |

| 〇 | – | – | – | – | セルソース、ビザスク、リバーホールディングス、ヴィスなど |

| 〇 | 〇 | – | – | – | 松屋アールアンドディ、Branding Engineer、クリングルファーマなど |

| 〇 | – | 〇 | – | – | 日本国土開発 |

| 〇 | – | – | 〇 | – | コマースOneホールディングス、Sun Asterisk、インターファクトリーなど |

| 〇 | – | – | – | 〇 | 日本インシュレーション |

| 〇 | 〇 | – | 〇 | – | Kids Smile Holdings、リビングプラットフォーム、Speeeなど |

IPO AtoZは、資本政策をサポートします。

IPO AtoZでは、IPOを達成した会社のⅠの部や目論見書の内容をデータ化しています。

株価算定根拠についてもデータ化しておりまして、どの会社が、どのタイミングで、どのような算定方式で、何(第三者割当、株式譲渡、ストックオプション発行等)を行ったのかというデータもあります。

このデータは、間違いなく資本政策の参考に活用できます。

オンラインサロンでどのデータを使って、アレコレ議論することができます。

ぜひご参加下さい!